近日,为迎接2025年“全国科普月”的到来,由江西省地质学会、中国地质学会南昌湾里地质灾害野外科学观测科普研学基地、刘光华自然遗产博物馆、江西萝比教育科技有限公司联合举办的暑期科普研学活动在南昌湾里地质灾害野外科学观测研究基地、刘光华自然遗产博物馆与洪州窑古遗址等地展开。

活动一、“神奇的石头、可怕的灾害和会说话的陶瓷”

在南昌湾里地质灾害野外科学观测科普研学基地,30余名小学生在科普老师的带领下,通过“课堂讲解+实地探访”的沉浸式学习方式,系统了解了矿物特性、地质灾害与非遗传承之间的深刻联系。

老师以高岭土、膨润土等陶瓷原料为例,现场演示它们在陶瓷制作中的关键作用——高岭土如何造就瓷器的洁白与坚硬,膨润土又怎样增强陶土的可塑性与延展性。同时,结合真实地质灾害案例,讲解这些矿物因吸水性强、黏度大,在持续降雨或地质变动时易引发滑坡、泥石流等灾害,帮助孩子们建立对矿产资源“利与害”的辩证认知,增强防灾避险的意识和能力。

随后,孩子们步入洪州窑遗址现场,在一处处古窑遗迹和传统制陶工具构成的“露天课堂”中,聆听老师讲解从矿石开采、陶泥炼制到拉坯成形、高温窑烧的完整工艺流程。通过观察不同年代的陶瓷残片,对比胎体、釉色与质感的差异,切身感受地质条件对陶瓷工艺演变的重要影响。

活动二、“灾害监测揭奥秘·宝石化石藏乾坤”

“灾害监测揭奥秘·宝石化石藏乾坤”活动采用“大巴课堂+博物馆研学”模式,共组织20余名中小学生参与。

研学大巴上,科普基地工作人员结合沿途地质环境,通过生动易懂的讲解方式,为孩子们介绍了滑坡、泥石流等地质灾害的成因、监测方法和防范措施。孩子们在移动课堂中积极互动、踊跃提问,在轻松愉快的氛围中建立了对地质灾害的科学认知。

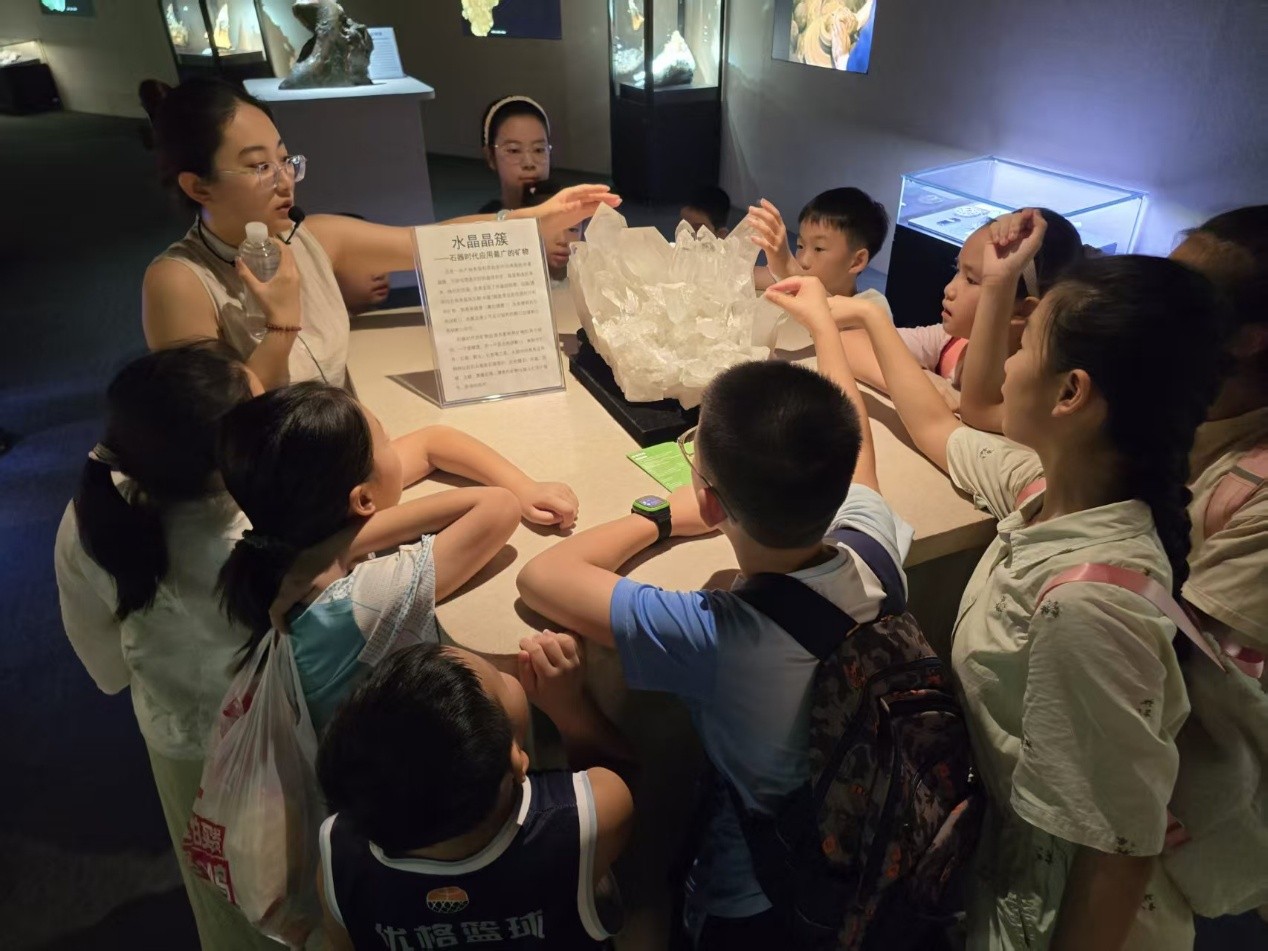

在刘光华自然遗产博物馆,科普讲解员系统介绍了各类矿物的特性、形成过程及实际应用,并将化石比喻成“地球历史的时光胶囊”,生动讲述演化历程与科学发现,激发起孩子们对生命起源和地质变迁的浓厚兴趣。并通过“寻宝打卡”等互动游戏,让孩子们在趣味探索中巩固地学科普知识。

此次活动联合我省两家中国地质学会科普研学基地,通过跨学科融合+移动课堂+场景化体验的创新形式,激发了青少年崇尚科学、探索未知的兴趣,既是科普的创新,更是传统文化与地质科学的深度融合。未来,江西省地质学会将持续发挥平台与资源优势,通过提升活动质量,扩大科普覆盖面,推动科普事业高质量发展,助力新时代科技强国建设。